1.超音波とは?

人の耳には聞こえない振動数の音です。

1秒間に20,000回以上の音数です。(20kHz以上)

振動数(1秒間)

(周波数といいます)

こうもりなど、ある種の動物は、40kHz位の音も聞こえます。

鯨には、人間には聞こえない低い周波数の音が聞こえます。

超音波探傷器には、周波数1,000,000~5,000,000Hz

(1MHz~5MHz)の超音波が使われます。

2.超音波探傷とは

昔からの音による検査

音による検査は、

すいかをポンポン叩いて、ちょうど食べ頃かどうか調べたり、また列車の車軸をハンマーでコンコン叩いたりして、割れやボルトのゆるみを検査していました。

超音波探傷も音波によるもので、これと同類です。

3.パルスとエコー

脈がピクピクします。

パルスの語源は脈拍のことです。

一般的には、時間的に短い波をいいます。

山びこは‘ヤッホー’というと、音のパルスとして向こう側の山からこだまが‘ヤッホー’と帰ってきます。

こだまをエコーともいいます。

超音波探傷でのエコーとは壁などから反射された音波で、こだまと同じようなものです。

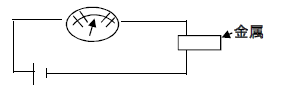

4.探触子と超音波の作りかた

この中の探触子が超音波を作ったり、また超音波を電気の信号に変えます。

瞬間ガス湯沸かし器と同じ原理で、圧電素子(振動子)を叩くと、電気を生じこれが花火を飛ばし、ガスの火口(パイロット)に点火します。

電気→機械振動→電気

5.縦波、横波と表面波

銅(個体)・水(液体)・空気(気体)は、それぞれの粒子の集まりです。

この粒子が振動して(超)音波を伝えます。

個体は粒子間が、ばねで連結されています。

一方液体、気体は片方だけばねで連結されています。

のび→ちじみが矢印の方に伝わって行きます。

上下の方向に動きながら矢印の方に伝わって行きます。

表層部の粒子だけが回転し、超音波は表層部のみを伝搬します。

液体中、気体中では横波は伝搬しません。

- 参考

- 超音波に限らず、電波でも同じことが言えます。

- ラジオやテレビの電波は1秒間に地球を7周半いたします。

- 速度は1秒間に、300,000kmです。

- 100MHzのテレビの電波の波長λ(ラムダ)は?

答え

300,000km

λ = ─────── = 3mとなります。

100MHz

超音波探傷器では、縦波が大切です。

欠陥に対し波長が長すぎると、欠陥から反射されないで通り過ぎていきます。

(これを、回折現象といいます。)

欠陥が、波長の1/4~1/5以下ですと、エコーは帰ってきません。

C(km/s)

f(MHz) = ────── の公式から

λ(mm)

よって、0.2mmの欠陥を見つけるには波長は0.8~1mmで、7.4~5.9MHzの高い周波数となります。

一般的には5MHzの周波数を使います。

音速と波長

音速度(音速)、C(m/s)は、1秒間に超音波が進んだ距離です。

1秒間の振動数(周波数)をf(Hz)とし、波長をλ(m)とすると

C = f × λとなり

C(音速)

λ = ────── と表されます。

f(周波数)

6.音速

一般には個体は早く、液体が1,500m/s位、気体が最も遅くなっています。

鋼の 横波速度 3,230m/sと

縦波速度 5,900m/sは、探傷でよく用います。

但しこの音速は温度や、生産の方法によって変化します。

(密度が変わると音速も変わることとなります。)

7.反射と透過

超音波は、伝搬する物質と異なる物質に衝突すると反射します。

鋼中にあるきずは、鋼とは異なりますので超音波をエコーとして反射します。

反射の量は、音響インピーダンス、すなわち、密度×音速によって異なります。

これは物質によって定まっている値です。

鋼中に空気があると100%反射します。水と鋼との境界面では94%反射します。

また鋼とステンレスの境界面では0.3%反射します。

音響インピーダンスが異なれば異なるほど反射する量は大きくなります。

音響インピーダンスは電気で言う抵抗に近い考え方の値です。

| 超音波 | 電気 |

|---|---|

水、油、グリセリン、鋼 音響インピーダンス 鋼>グリセリン>水>油 |  金属の寸法が同じなら電気抵抗は 鋼>アルミニュウム>銅>銀 これは物質特有の値です。 銀のとき電流は最も大きいです。 |

8.斜め入射

地震の波は超音波と同類の波です。

地震源よりの縦波は岩石などに斜めに入ると横波を生じます。

縦波は、上下振動で

横波は、左右運動です。

縦波は横波のおおよそ2倍の速度で伝わります。

震源地より遠い所は

減衰の少ない表面波として地球

表面を伝わって行きます。

異なる物質に斜めに超音波が入射すると、

一部分は反射します。また、一部分は屈折します。

垂直の線を法線といい、これとなす角度が入射角、屈折角です。

地震の波も超音波も同じですから、このように反射、屈折します。

コップの中のストローが曲がって見えるのも光が水の中で屈折するからです。

約50°より大きい入射角では光は全部反射し、水中には入りません。

超音波でもこの全反射を生じます。

後記のように溶接部の射角探傷では縦波を全反射させ、横波だけを使います。

参考2 入射角と屈折角の関係

物質Ⅰ(音速C1)

物質Ⅱ(音速C2)

物質Ⅰに斜めに超音波が入ると、OPを伝搬する時間と、

RQを伝搬する時間が同じであるということで、物質Ⅱに入って行きます。

OP RQ

─── = ───

C1 C2

入射角をi、屈折角をθとすると、

OP RQ

sin i = ─── , sin θ = ─── です。

OR OR

OR・sin i OR・sin θ

─────── = ───────

C1 C2

C1 C2

すなわち ──── = ────

sin i sin θ

これは縦波でも、横波でも成立します。光でも成立します。

(光の方が音より早く発見されました。)

これをスネルの法則と呼んでいます。

9.測定範囲

F = Flaw きず

B = Bottom 底面

同じ画面で拡大・縮小させてフルスケールで見た側

10.指向角

指向角とは

超音波が拡がって行く角度です。

超音波が0となる角度∠POA又は、∠P´OAを

指向角といいます。

λ

θ0 ≒ 70 ── (度)です。

D

λは波長、Dは振動子の直径です。

11.近距離音場限界距離

振動子の近くは平面波、遠くでは球面波です。振動子の近くでは、振動子の各点から来る波が重なり合い音場は乱れます。

D2

振動子の作る音場 = ─── まで、音場は乱れます。

4λ

これを近距離音場といい、X0を近距離音場限界距離といいます。

1.6X0より球面波となり指向角θ0で拡がって行きます。

12.dB とlog

※数学としてのlog10

大きな数を小さく表す方法。1000000=106

百万は0が6つもあり面倒!

これを6として表すことがlogです。

log 1000000 = log 106 = 6

※超音波

1000000 → 6では小さすぎる。

これを20倍してdBとします。

dB = 20log10 1000000 = 120

人間の耳はほぼ対数で感じます。

参考 105 × 106 = 105+6 = 1011

log 105 × 106 = log 105 + log 106 = 11

すなわち log P × Q = log P + log Qです。

105 ÷ 103 = 105-3 = 102

105

log ── = log 102 = 2

103

P

すなわち log ── = log P - log Qです。

Q

13.sin cos tan ()

高さ 高さ

sinθ ────── = ────

歩いた距離 斜辺

地図の距離 底辺

cosθ ────── = ────

歩いた距離 斜辺

高さ 高さ

tanθ ────── = ────

地図の距離 底辺

溶接部などの傷を見つける時、

歩いた距離は、音波が往復した距離の半分(ビーム路程)で、

高さは、母材表面から傷までの深さ、

地図の距離は、傷までの水平距離に対応します。

射角探傷では、上の絵のθではなくθを使っています。